Was wir aus COVID-19-Fake-News lernen können

We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic.

Tedros Adhanom Ghebreyesus (2020), Director-General of the World Health Organization

(„Wir kämpfen nicht nur gegen eine Epidemie, sondern gegen eine Infodemie.“- Tedros Adhanom Ghebreyesus (2020), Generaldirektor der WHO)

Schlaue Leute tun dumme Dinge! (Stanovich et. al. 2016) Sie tun es jeden Tag. Sogar, wenn es um wichtige Dinge wie die Erhaltung ihrer eigenen, durch tödliche Risiken gefährdete Gesundheit geht.

Nicht nur, dass ausgesprochen prominente, überdurchschnittlich „intelligente Persönlichkeiten“ (d. h.: die einen IQ von über 100 erreichen) vor einer Weltöffentlichkeit verkünden, dass der COVID-19-Hype auf einem Ammenmärchen von politisch links stehenden Agitatoren beruhte oder dass der „China-Virus“ durch eine intravenöse Bleichmittel-Verabreichung abgetötet werden kann usw.

Auch wir „Durchschnittsbürger“ in Deutschland sind betroffen.

Bei uns beteiligen sich seit beinahe einem dreiviertel Jahr hunderttausende Nutzer von Social Media-Kanälen wie Facebook- und Twitter an der Verbreitung von Fake-News rund um das Thema Corona-Pandemie, indem sie Falschmeldungen retweeten, Videos von Pseudo-Experten empfehlen oder Beiträge mit gefälschten Inhalten auf ihren Accounts weiterposten. So wird beispielsweise das Tragen von Masken als Mittel zum Verhindern der Ausbreitung des Virus regelmäßig fälschlicherweise als gesundheitsschädlich verteufelt.

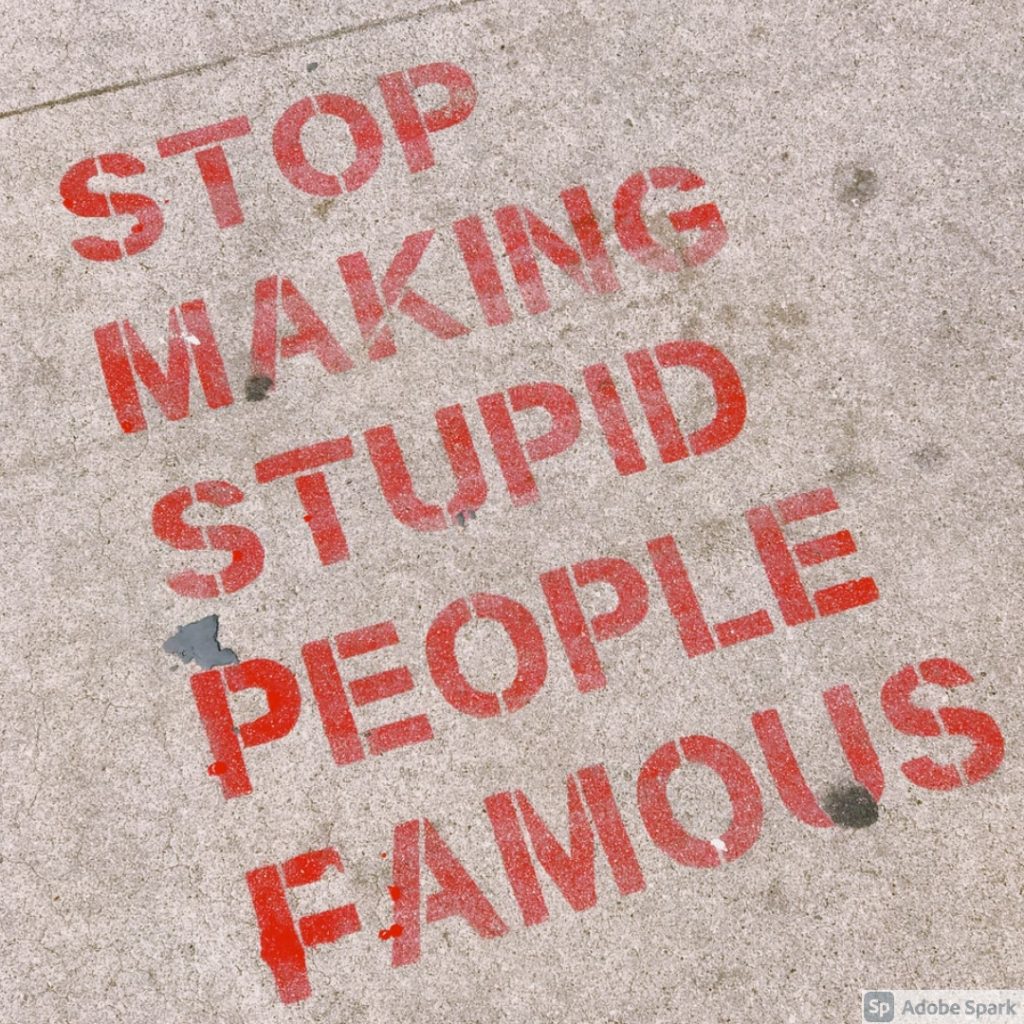

Wie kommt es dazu, dass inhaltlich unkorrekte und unbelegbare Behauptungen in den Netzen „geshärt“ (Neudeutsch von „to share a message“ – eine Nachricht an seine eigenen Friends und Follower leiten) weiterverteilt werden, ohne dass diese Fake-Posts und -Tweets einem Fakten-Check durch die jeweiligen Accountinhaber unterworfen werden? Obwohl doch die höchst negative Wirkung dieser Fakes – dass beispielsweise der Enthusiasmus der Bevölkerung mit Blick auf das Tragen von Masken abnimmt – erst dadurch zustande kommt, dass Nonsens auf breiter Front gedankenlos weiterverbreitet wird. Es ist nicht der – nennen wir ihn der Deutlichkeit wegen einmal so: – der „Idiot“ am Anfang der „viralen“ Kette, der den Hauptschaden anrichtet. Sondern es sind die vielen cleveren Menschen, die Unsinn gedankenlos in Umlauf bringen, die den Schaden de facto verursachen.

Es stellen sich zwei Fragen:

- Wie kommt dieses Herdenverhalten mit gefährlichen Auswirkungen in Gang?

- Was kann möglicherweise ohne großen Aufwand getan werden, um COVID-19-Fake-News an ihrer Ausbreitung zu hindern?

Ein Forscherteam rund um den Kognitions-Psychologen Gordon Pennycook hat vor einigen Monaten zwei Studien durchgeführt, um diese beiden Fragen aus einem Guss zu beantworten (Pennycook et. al. 2020). Der Forschungsbericht erschien in „Psychological Science“ – einer der Fachzeitungen der zweitgrößten US-amerikanischen psychologischen Gesellschaft APS (Association for Psychological Science) unter dem Titel „Fighting COVID-19 Misinformation on Social Media: Experimental Evidence for a Scalable Accuracy-Nudge Intervention” (Psychological Science 2020, Vol 31 (7), S. 770-780).

In der Folge dieses Beitrags wird dieser englischsprachige Forschungsbericht anhand einiger Details zusammengefasst.

Für denjenigen, dem die Geduld fehlt, die Details nachzuvollziehen – hier die wesentlichen Punkte:

- Es deutet vieles darauf hin, dass die COVID-19-Falschnachrichten von Social Media-Nutzern weitergeleitet werden, ohne dass diese sich darüber Gedanken gemacht haben, ob der betreffende Beitrag tatsächlich mit Tatsachen übereinstimmt. – Viele Facebook- und Twitter-Nutzer leiten Dinge einfach weiter, weil die betreffenden Posts/Tweets von Leuten kommen, mit denen sie sympathisieren. Das Weitergeben von Inhalten ist so gesehen eine „Beziehungssache“. Alles ändert sich, wenn dieselben Facebook- und Twitter-Nutzer auf eine solche Falschnachricht direkt angesprochen und gebeten werden zu beurteilen, ob die betreffende Nachricht überhaupt wahr sein kann. Dann zeigt sich, dass die meisten Social Media-Nutzer durchaus Fälschungen erkennen können. Da viele dieser Nutzer grundsätzlich Wert auf Richtigkeit ihrer Posts legen, würden sie nach diesem Fakten-Check die Falschnachricht nicht weiterleiten.

- Aus dem Ergebnis zu Frage 1 haben die Forscher einen interessanten Vorschlag abgeleitet: Die Nutzer von Social Media sollten vor dem Weitergeben eines Posts zum Thema COVID-19 kurz unterbrochen werden. Diese Unterbrechung dient der Konfrontation mit folgender oder einer entsprechenden Aufforderung: „Stop! Bevor Du diesen Beitrag verbreitest: Hast Du überlegt, ob das stimmen kann? Du möchtest doch nicht das willige, dumme Opfer sein, das seine kostbare Zeit verschwendet, um Blödmänner berühmt zu machen, oder?“

Darum ist das Thema wichtig!

Fehlinformationen können die bereits bestehenden Probleme der Menschheit noch verstärken. Ein hervorstechendes Beispiel ist die COVID-19-Pandemie. Das durch die Pandemie geschaffene Meinungsklima hat eine Vielzahl von Unwahrheiten hervorgebracht, obwohl die Wahrheit über den Corona-Virus zu einer Frage von Leben und Tod geworden ist. In der Untersuchung von Gordon Pennycook von der kanadischen University of Regina und seinem Forschungsteam wurde untersucht, warum Personen falsche und wahre Nachrichteninhalte über COVID-19 verbreiten. Die Forscher fanden heraus, dass diese Menschen bei der Entscheidung darüber, was sie weitergeben wollen, oft nicht auf die Richtigkeit der Inhalte achten. Außerdem stellten Sie fest, dass Personen, die stärker intuitiv disponiert sind oder sich weniger gut mit Wissenschaft auskennen, eher dazu neigen, Unwahrheiten zu glauben und zu verbreiten. Neben dieser Analyse erarbeitete das Forschungsteam auch eine Intervention mit dem Zweck, den Wahrheitsgehalts der über soziale Medien verbreiteten Inhalte zu erhöhen. Sie fanden dabei heraus, dass bereits eine einfache Aufforderung an die Social Media-Nutzer, im Vorfeld über die Richtigkeit irgendeiner Schlagzeile nachzudenken, in der Folge die spätere Entscheidung darüber verbesserte, welche COVID-19-Nachrichten weitergegeben werden sollten. Korrektheitsanstöße sind für Social Media-Plattformen einfach zu implementieren und könnten einen wirksamen Beitrag zur Eindämmung der Flut von Fehlinformationen haben.

Zusammenfassung der Studien

In zwei Studien mit mehr als 1.700 erwachsenen, online rekrutierten US-Amerikanern legen die Forscher Gordon Pennycook, Jonathon McPhetres, Yunhao Zhang, Jackson G. Lu und David G. Rand Beweise dafür vor, dass Personen falsche Behauptungen über COVID-19, zum Teil deshalb verbreiten, weil sie ganz einfach nicht ausreichend darüber nachdenken, ob der Content, den sie gerade weitergeben wollen, korrekt ist oder nicht.

In Studie 1 konnten die Teilnehmer im Rahmen der Entscheidung, was sie in sozialen Medien weitergeben würden, schlecht zwischen wahren und falschen Inhalten unterscheiden. Ihre Treffsicherheit erhöhte sich allerdings, als sie direkt danach gefragt wurden, wie sie die Korrektheit der betreffenden Botschaft einschätzen sollten. Probanden, die über höhere kognitive Kompetenzen oder über mehr wissenschaftliche Kenntnisse verfügten, konnten ebenfalls besser Wahres von Unwahrem unterscheiden.

In Studie 2 stellten die Forscher fest, dass eine einfache Aufforderung zu Beginn des Tests, die Richtigkeit von Informationen zu beurteilen (d.h. etwa die Beurteilung der Richtigkeit einer Headline, die nichts mit COVID-19 zu tun hat), das Niveau der Wahrheitsunterscheidung beinahe verdreifachte. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Anstoß („nudge“), über die Richtigkeit nachzudenken, eine einfache Möglichkeit ist, die Entscheidungen darüber zu verbessern, was in sozialen Medien weitergegeben wird.

Ablauf der Studie

Die COVID-19-Pandemie stellt eine erhebliche Herausforderung für unser zukünftiges globales Schicksal dar. Wie bei anderen Herausforderungen – wie etwa der globalen Erwärmung – hängen die Auswirkungen einer drohenden, tiefgreifenden Katastrophe von den Handlungen der einzelnen Bürger – insbesondere von ihrem Kommunikations-Verhalten ab.

Unglücklicherweise nehmen Fehlinformationen über COVID-19 insbesondere in sozialen Medien ständig zu.

Diese Fehlinformationen nehmen vielerlei Formen an – von Verschwörungstheorien über die Herstellung des Virus als biologische Waffe in China bis hin zu den Behauptungen, dass Kokosnussöl oder auch ein täglicher Konsum „geistiger“ Getränke mit einem Alkoholanteil von über 100 ml das Virus tötet. Solche Fehlinformation führen dazu, dass Menschen sich unwirksamen und potenziell schädlichen Mitteln zuwenden und entweder überreagieren (z.B. durch das Horten von Waren) oder, was noch gefährlicher ist, unterreagieren z.B. durch riskantes Verhalten für die unbeabsichtigte Verbreitung des Virus sorgen.

Deshalb ist es wichtig zu verstehen,

- erstens – warum Menschen falsche und wahre Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 glauben und weitergeben – und

- zweitens Interventionen zu entwickeln, um die Qualität der Informationen, die Personen online weitergeben, zu verbessern.

Gordon Pennycook und sein Team haben im Rahmen der hier zusammengefassten Studien eine kognitionswissenschaftliche Betrachtung des Problems der Fehlinformationen im Zusammenhang mit COVID-19 vorgenommen. Insbesondere prüften sie, ob frühere Erkenntnisse aus dem Forschungsfeld der politischen Falschmeldungen (erfundene Nachrichtenbeiträge, die so dargestellt werden, als stammten sie aus legitimen Quellen) auf Fehlinformationen im Zusammenhang mit COVID-19 anwendbar waren. Dies taten die Forscher, indem sie sich auf eine kürzlich vorgeschlagene, auf Unaufmerksamkeit betroffener Personen gründende Erklärung des Austauschs von Fehlinformationen über soziale Medien stützten.

Dieser Erklärung zufolge wollen Personen im Allgemeinen die Verbreitung von Fehlinformationen vermeiden und sind in der Tat oft in der Lage, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Sie teilen falsche und irreführende Inhalte, weil der Kontext der sozialen Medien ihre Aufmerksamkeit von der Richtigkeit des betreffenden Contents auf andere Faktoren lenkt. Sie werden davon abgebracht, bei der Entscheidung, ob sie Nachrichten teilen, die Richtigkeit überhaupt zu hinterfragen – was dazu führt, dass sie ihrer Präferenz für die Korrektheit von Beiträgen nicht folgen und stattdessen irreführende Inhalte austauschen.

Jüngste Studien von Pennycook hatten gezeigt, dass die meisten Teilnehmer überraschend gut zwischen wahren und falschen politischen Nachrichten unterscheiden konnten, wenn sie gebeten wurden, „die Richtigkeit der Schlagzeilen“ zu beurteilen. Anderseits war die Korrektheit von Headlines ein lediglich schwaches Kriterium für die grundsätzliche Bereitschaft der Studien-Teilnehmer, Inhalte in sozialen Medien zu teilen. Dementsprechend erhöhten subtile Anstöße, durch die das Konzept der Korrektheit in den Vordergrund rückte, signifikant den Wahrheitsgrad der anschließend geteilten politischen Inhalte. Dieses Resultat ergab sich in Umfragestudien als auch in einem großen Feldexperiment auf Twitter.

Im Rahmen dieser Studie war es jedoch unklar geblieben, inwieweit sich diese Ergebnisse im Bereich politischer Themen auf COVID-19 übertragen lassen:

- Erstens könnte es sein, dass ein größeres Maß an Spezialwissen erforderlich ist, um die Genauigkeit von Gesundheitsinformationen im Vergleich zu politischen Informationen korrekt zu beurteilen. Auf diese Weise könnten die Teilnehmer im Zusammenhang mit COVID-19 möglicherweise nicht in der Lage sein, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden, selbst wenn sie Wert auf Korrektheit geteilter Beiträge legen.

- Zweitens war unklar, ob die Studienteilnehmer von der Beurteilung der Korrektheit von Inhalten in der Weise abgelenkt würden, wie es Pennycook bei politischen Schlagzeilen beobachten konnte.

Vieles deutet darauf hin, dass Personen motiviert sind, Informationen zu suchen zu glauben und zu teilen, wenn diese ihnen politisch zusprechen. Es scheint wahrscheinlich, dass politische Motivationen davon ablenken, die faktische Richtigkeit von Inhalten zu hinterfragen.

Für COVID-19 haben die Forscher im Rahmen der hier vorgestellten beiden Studien keine ähnlichen Ergebnisse erwartet. Denn bei Inhalten zum Thema Corona geht es vorgängig nicht um politische Themen. Im Gegenteil gingen sie davon aus, dass vernünftigerweise zu erwarten ist, dass das Szenario der Lebensbedrohung durch COVID-19 die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Richtigkeit von Inhalten lenkt.

In ihren aktuellen beiden Studien untersuchten die Forscher daher die Rolle, die Unaufmerksamkeit beim Teilen von COVID-19-bezogenen Inhalten spielt.

In Studie 1 wurde untersucht, ob es eine Diskrepanz zwischen der Beurteilung der Korrektheit und der Intention des Informationsaustauschs gibt, wenn Probanden eine Reihe von wahren und falschen Schlagzeilen über COVID-19 bewerteten. In Studie 1 wurde auch auf korrelierende Faktoren getestet, indem die Beziehung zwischen Wahrheitsüberprüfung und dem kognitiven Stil sowie dem wissenschaftlichen Hintergrundwissen der Studienteilnehmer evaluiert wurde.

In Studie 2 wurde experimentell getestet, ob eine subtile Hervorhebung des Konzepts der Korrektheit die Qualität der COVID-19-Informationen erhöht, die die Menschen bereit waren, online weiterzugeben.

Diskussion der Studienergebnisse

Die Ergebnisse der beiden aktuellen Studien bestätigen die auf einer auf Unaufmerksamkeit basierenden Erklärung der COVID-19-Falschmeldung-Weiterleitung in sozialen Medien.

In Studie 1 waren die Teilnehmer bereit, gefälschte Nachrichten über COVID-19 zu verbreiten, die sie als unwahr hätten erkennen können, wären sie nach der Korrektheit des entsprechenden Contents befragt worden.

Anders ausgedrückt: Die Teilnehmer waren in Bezug auf ihre Wahrhaftigkeit weitaus weniger anspruchsvoll, wenn sie gefragt wurden, ob sie eine Schlagzeile in sozialen Medien an ihre Freunde/Follower weitergeben würden, als in dem Fall, in dem sie nach deren Richtigkeit gefragt wurden.

Darüber hinaus waren Personen, die sich eher auf ihre Intuition verließen und über weniger wissenschaftliche Grundkenntnisse verfügten, schlechter in der Lage, zwischen wahren und falschen Inhalten zu unterscheiden (sowohl in Bezug auf die Beurteilung der Korrektheit als auch auf das Teilen von Beurteilungen).

In Studie 2 demonstrierten die Forscher das Potenzial einer verhaltensorientierten Intervention: Vor der Entscheidung, welche Schlagzeilen sie in sozialen Medien verbreiten würden, wurden die Teilnehmer auf subtile Weise daran erinnert, über die Korrektheit nachzudenken, indem sie am Anfang des Tests gebeten wurden, die Korrektheit einer einzelnen, nicht COVID-bezogenen Schlagzeile zu bewerten. Diese minimale, inhaltsneutrale Intervention verdreifachte annähernd die Korrektheits-Beurteilungsfähigkeit der Teilnehmer im Rahmen ihrer Entscheidung, inhaltlich korrekte oder falsche Schlagzeilen zu teilen.

Diese Ergebnisse der beiden Studien haben wichtige theoretische und praktische Implikationen.

Theoretisch werfen diese Ergebnisse ein neues Licht auf die Perspektive, dass Unaufmerksamkeit beim Austausch von Fehlinformationen im Internet eine wichtige Rolle spielt.

Indem die Studien die Rolle der Unaufmerksamkeit im Zusammenhang mit COVID-19-Fehlinformationen aufzeigen, legen diese Ergebnisse nahe, dass die politische Orientierung nicht der Schlüsselfaktor ist, der die Menschen davon ablenkt, über die Richtigkeit von Beiträgen in sozialen Medien nachzudenken.

Stattdessen scheint die Tendenz, die Frage nach Korrektheit von Content in sozialen Medien zu ignorieren, allgemeiner zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass Internetnutzer durch grundlegendere Aspekte des Kontextes sozialer Medien von der Richtigkeit geteilten Contents abgelenkt werden.

Beispielsweise bieten soziale Medien ein unmittelbares, quantifiziertes Feedback über den Grad der Zustimmung aus ihren eigenen sozialen Beziehungen (z.B. per „like“ auf Facebook). Auf diese Weise fokussiert sich die Aufmerksamkeit der Social Media-Nutzern standardmäßig eher auf andere Faktoren als auf Korrektheit – wie z.B. auf Bedenken hinsichtlich der sozialen Erwünschtheit von Inhalten und Erwägung der Unterstützung von Meinungen aus einem Beziehungskreis von „Freunden“.

Eine andere Erklärung dafür ist, dass aufgrund der Vermischung von Nachrichteninhalten mit Inhalten, bei denen inhaltliche Korrektheit nicht relevant ist (z.B. Baby- und Katzenfotos, Tiervideos), Social Media-Nutzer sich daran gewöhnt haben, der Richtigkeit von Informationen wenig Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Erkenntnis, dass Menschen selbst dann nicht auf die Richtigkeit der von Ihnen weitergeleiteten Beiträge achten, wenn folgenreiche Informationen im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie betroffen sind, regt dazu an, kritisch über die Funktionalität global vernetzter Social Media-Netzwerke als Kommunikations-Plattformen nachzudenken.

Die vorliegenden Studien ergänzen auch die Ergebnisse von Studien zum rationalen Denken und zur epistemischen Rationalität. Während sich ein Großteil bisheriger Untersuchungen gefälschter Nachrichten – fake news – auf politische Ideologie und Parteien-orientierte Identität konzentriert hat, stimmen die erhobenen Daten eher mit neueren Studien zu politischer Fehlinformation überein, die beide korrelieren und experimentelle Belege für eine wichtige Rolle des analytischen kognitiven Stils liefern.

Das heißt, diese Daten deuten darauf hin, dass ein wichtiger Faktor für die mangelnde Korrektheits-Beurteilung mit Blick auf COVID-19-Fehlinformationen in der Art von intuitivem oder emotionalem Denken liegt, die mit konspirativen Überzeugungen und Aberglauben in Verbindung gebracht wurde. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, über falsche Intuitionen nachzudenken und negative Folgen kognitiver Schlamperei (cognitive miserliness) zu vermeiden – unabhängig davon, welche politische Orientierung Personen befolgen, die zu dysfunktionalen Denkstilen neigen.

Aus praktischer Sicht ist Fehlinformation insbesondere in unsicheren Nachrichtenumgebungen ein besonders ernstes Problem. In Fällen, in denen es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod gehen kann, wie bei COVID-19, wird die Notwendigkeit, Interventionen zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu entwickeln, noch wichtiger. In Übereinstimmung mit den jüngsten Arbeiten über politische Meinungsäußerungen zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass einfache und subtile Erinnerungen an das Konzept der Wahrheit und Korrektheit von Fakten ausreichen können, um die Entscheidungen von Personen zum Posten von Informationen über COVID-19 zu verbessern und somit die Genauigkeit der Informationen über COVID-19 in sozialen Medien zu erhöhen. Obwohl diese Motivierung von Wahrhaftigkeit weit von einer vollständigen Lösung entfernt ist, kann die Intervention dennoch wichtige nachgeordnete Auswirkungen auf die Gesamtqualität der online ausgetauschten Informationen haben.

Darüber hinaus lässt sich dieser Vorschlag der Forscher direkt in eine Reihe von Interventionen in der realen Welt umsetzen, die von Social Media-Unternehmen leicht eingesetzt werden könnten: Indem sie beispielsweise die Nutzer periodisch bitten, die Genauigkeit von Headlines und Beiträgen aus ihren Netzwerken und insbesondere aus unbekannten Quellen zu bewerten.

Schlussfolgerung

Die Ergebnisse der Studien von Pennycook und seinem Team werfen ein Licht darauf, warum Menschen Fehlinformationen im Zusammenhang mit COVID-19 akzeptieren und weitergeben, und weisen auf eine Reihe von Interventionen hin, die auf Korrektheits-Anstößen beruhen, die soziale Medienplattformen direkt umsetzen könnten. Solche Interventionen sind leicht skalierbar und erfordern keine Entscheidung der Plattformen darüber, ob bestimmte Inhalte zu zensieren sind.

Forschungs-Details

Studie 1:

Die Daten der Studie, Materialien und Vorregistrierung sind auf dem Open Science Framework (https://osf.io/7d3xh/) verfügbar. Diese Studie wurde am 12. März 2020 durchgeführt.

Die Forscher rekrutierten 1.000 Teilnehmer mit Hilfe von Lucid, einer Online-Rekrutierungsquelle, welche Umfrageteilnehmer von vielen Rekrutierungs-Anbietern zusammenführt. Lucid verwendet Quoten-Sampling, um eine Stichprobe bereitzustellen, die in Bezug auf Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und geografische Region auf die US-amerikanische Öffentlichkeit abgestimmt ist. Lucid wurde gewählt, weil es eine Stichprobe liefert, die für die US-Bevölkerung einigermaßen repräsentativ ist.

Die Stichprobengröße basierte auf den folgenden Faktoren:

(a) 1.000 ist ein großer Stichprobenumfang für dieses Design,

(b) dieser lag im Rahmen des Budgets der Forscher und

(c) sie entspricht in etwa dem, was in früheren Untersuchungen und Vergleichsstudien verwendet wurde.

Insgesamt starteten 1.143 Teilnehmer mit der Studie. 192 gaben jedoch nicht an, Facebook oder Twitter zu benutzen, und beendeten daher die Umfrage nicht. Weitere 98 Teilnehmer beteiligten sich nicht bis zum Ende an der Studie und wurden entfernt. Die endgültige Stichprobe setzte sich aus 853 Teilnehmern zusammen (mittleres Alter = 46 Jahre, Altersspanne = 18 – 90; 357 Männer, 482 Frauen und 14, die mit „Sonstige/ keine Angabe“ antworteten).

Studie 2:

Diese Studie wurde vom 13. März bis zum 15. März 2020 durchgeführt. Unter Berücksichtigung der gleichen Stichprobengröße wie in Studie 1 wurden 1.000 Teilnehmer mit dem Programm Lucid rekrutiert. Insgesamt begannen 1.145 Teilnehmer mit der Studie.

177 gaben jedoch nicht an, Facebook oder Twitter zu benutzen und beendeten daher die Umfrage nicht. Weitere 112 Teilnehmer schlossen die Studie nicht ab. Die endgültige Stichprobe setzte sich aus 856 Teilnehmern zusammen (mittleres Alter = 47 Jahre, Altersspanne = 18 – 86; 385 Männer, 463 Frauen und 8, die mit „Sonstige/ keine Angabe“ antworteten).

Literatur

- Mosleh, M., Pennycook, G., Arechar, A. A., & Rand, D. G. (2020). Digital fingerprints of cognitive reflection. PsyArXiv Preprints. doi:10.31234/osf.io/qaswn

- Mosleh, M., Pennycook, G., & Rand, D. (2020). Self-reported willingness to share political news articles in online surveys correlates with actual sharing on Twitter. PLOS ONE, 15(2), Article e0228882. doi:10.1371/journal.pone.0228882

- Pennycook, G., Cheyne, J. A., Koehler, D. J., & Fugelsang, J. A. (2016). Is the Cognitive Reflection Test a measure of both reflection and intuition? Behavior Research Methods, 48, 341-348. doi:10.3758/s13428-015-0576-1

- Pennycook, G., Epstein, Z., Mosleh, M., Arechar, A. A., Eckles, D., & Rand, D. G. (2020). Understanding and reducing the spread of misinformation online. PsyArXiv Preprints. doi:10.31234/osf.io/3n9u8

- Pennycook, G., Fugelsang, J. A., & Koehler, D. J. (2015). Everyday consequences of analytic thinking. Current Directions in Psychological Science, 24, 425-432.

- doi:10.1177/0963721415604610

- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019a). Fighting misinformation on social media using crowdsourced judgments of news source quality. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116, 2521-2526. doi:10.1073/ pnas.1806781116

- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019b). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. Cognition, 188, 39-50. doi:10.1016/j.cognition.2018.06.011

- Stanovich, K. E.; West, R. F.; Toplak, M. E. The Rationality Quotient – Toward a Test of Rational Thinking; Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 2016